|

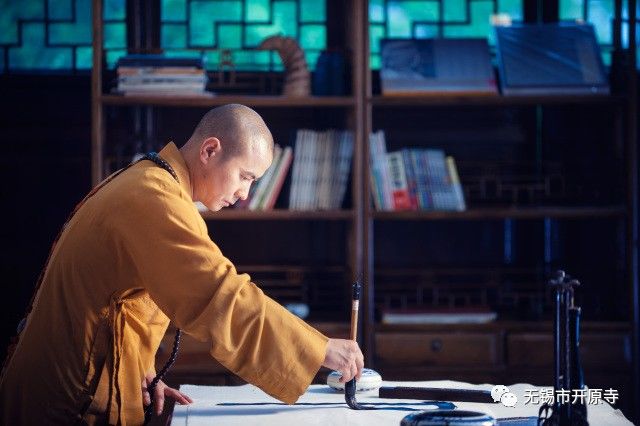

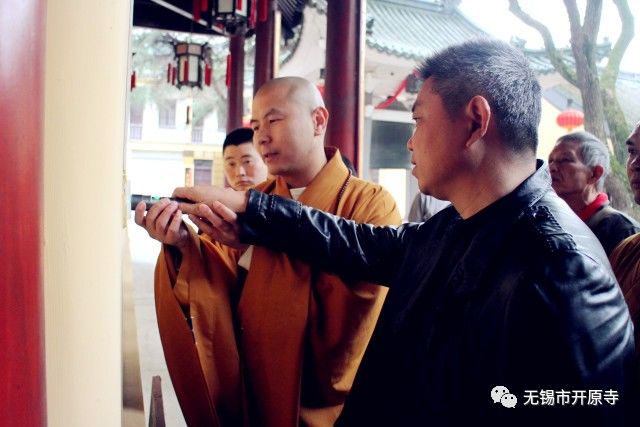

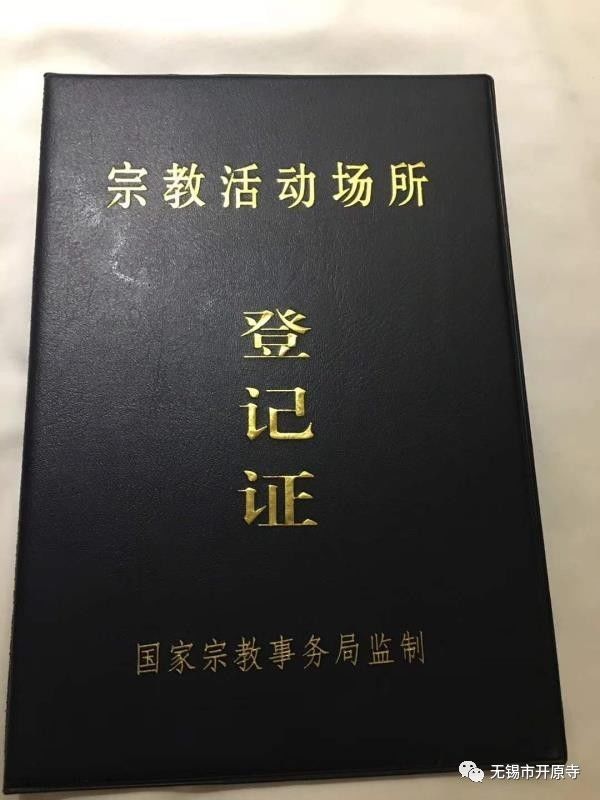

作者能超,现为江苏省佛协副秘书长、无锡市佛协副会长;毕业于江南大学、深造于鉴真佛学院,留学于日本奈良,归国后就读于北京大学经济学院EMBA毕业,现为无锡市政协委员、中国鉴真佛学院特聘教授、无锡市开原寺住持。

尧是我国上古时期一位杰出的部落联盟首领,因其推进人类文明发展的卓著功绩被尊为“五帝”之一,得到历代华夏子孙的无比尊重和敬仰。作为华夏文明的始祖,尧帝仁德亲民、勤勉俭朴、公正无私、轻权爱贤,其精神值得我们后人传承和发扬。

据《史记·五帝本纪》记载,尧“其仁如天,其知如神”, “富而不骄,贵而不舒”。圣人孔子评价说:“惟天为大,惟尧则之,帝王之德盖盛于尧。”“为政为德,譬如北辰,居其所而众星拱之。”“大哉,尧之为君也!巍巍乎!唯天为大,唯尧则之;荡荡乎,民无能名焉。巍巍乎,其有成功也!焕乎,其有文章!”充分说明了尧在华夏民族史上的重要地位。

尧文化为何有如此大的魅力可以光耀史河?用尧帝自己晚年的一句话来说,那就是"终不以天下之病而利一人。"这句话是尧奉行一生的行为准则,其毕生所作所为就是为了利益天下、福泽万民。在当时生产力低下的原始社会里,吃是人们生存的第一需求。传说,尧“敬授民时”,组织人员观测天象和气候,根据规律制定历法,用以帮助民众按照时令节气进行农业生产;曾经举用后稷“播时百谷”,以解黎民之饥;鼓励开凿水井,发展灌溉农业,推动农业发展与进步。尧帝以德治国,对待老百姓就像对待自己的家人一样,给予他们无微不至的关爱和安抚,自己则是克己奉公,以身作则,勤俭治国,衣食住行如同常人。更难能可贵的是,尧帝开创了“禅让制”的先河,这一点也恰恰最能说明尧帝"利天下而福泽万民"的雄才伟略。帝尧本来就是黄帝轩辕氏之后,帝位因承袭而来。按说,他把帝位传给自己的儿子,本无可厚非的。但为了苍生幸福、百姓和乐,尧终不肯“以天下之病而利一人”,遂深人穷乡僻壤,跋涉荒山野岭,遍访贤能,最后选定了出身贫寒的舜作为接班人。帝尧为天下倾尽心力,老百姓敬重他如敬重自己的父母一样,整个社会形成了上下和合、其乐融融的良好风气。

细察尧的一生和后世对尧帝及其所治时代的点评,尧文化的核心可以概括为“和谐”二字,或者称之为“和合精神”。《尚书·尧典》说:“(尧)允恭克让,光被四表……九族既睦,平章百姓。百姓昭明,协和万邦。”司马迁也称颂尧帝时代“九族既睦,便章百姓,百姓昭明,合和万邦。"”(《史记·五帝本纪》)中华和合文化源远流长,千百年来,尧文化中的这种和合精神长期影响着我国的政治、经济、文化、社会生活,影响着历代统治者的治国理念和领导艺术,成为扎根在人民群众心中普遍的道德取向和处世态度。

“和”者,异质事物共存也;“合”者,异质事物共生也。“和合”二字,就词义本身而言,就是“和睦”、“和谐”,和合文化也就是一种协调人与自然、人与社会、人与人、个人身心等多种关系从而使世界在平和自然的状态中发展的文化。“和合”之道是创建“和谐”社会的必然途径,“和谐”社会是“和合”之道的理想实现,这是古往今来人类孜孜以求的有关自然、社会诸多元素可达到的最理想、最融洽的状态。

今江苏省塔集镇(古称“北阿”、“平阿”、“塔阿”)为尧的出生地,有黄甫谧在《史记•五帝纪》“帝尧”词条下所作注释为证:“尧出生时,其母在三阿之南,寄于伊长孺之家,故从母所居为姓也。”“三阿”即北阿、下阿、平阿之合称。传说,当年为解民众疾苦,人类始祖女娲因偷盗仙草被贬凡间,后与北阿镇一农夫结为夫妇,生下一代贤帝尧,被当地民众尊为“圣母”。作为尧文化的发祥地,塔集镇在历史上久负盛名的“古八景”也多与尧母女娲有关,给后人留下许多动人的传说和美好的遐想…… |

手机版

手机版